年末棚ざらえ~2014年にきいたディスクから

今週は12月最終週ですので2014年にきいたディスクからこのブログで紹介しきれなかったものを取り上げつつ今年を振り返りたいと思います。

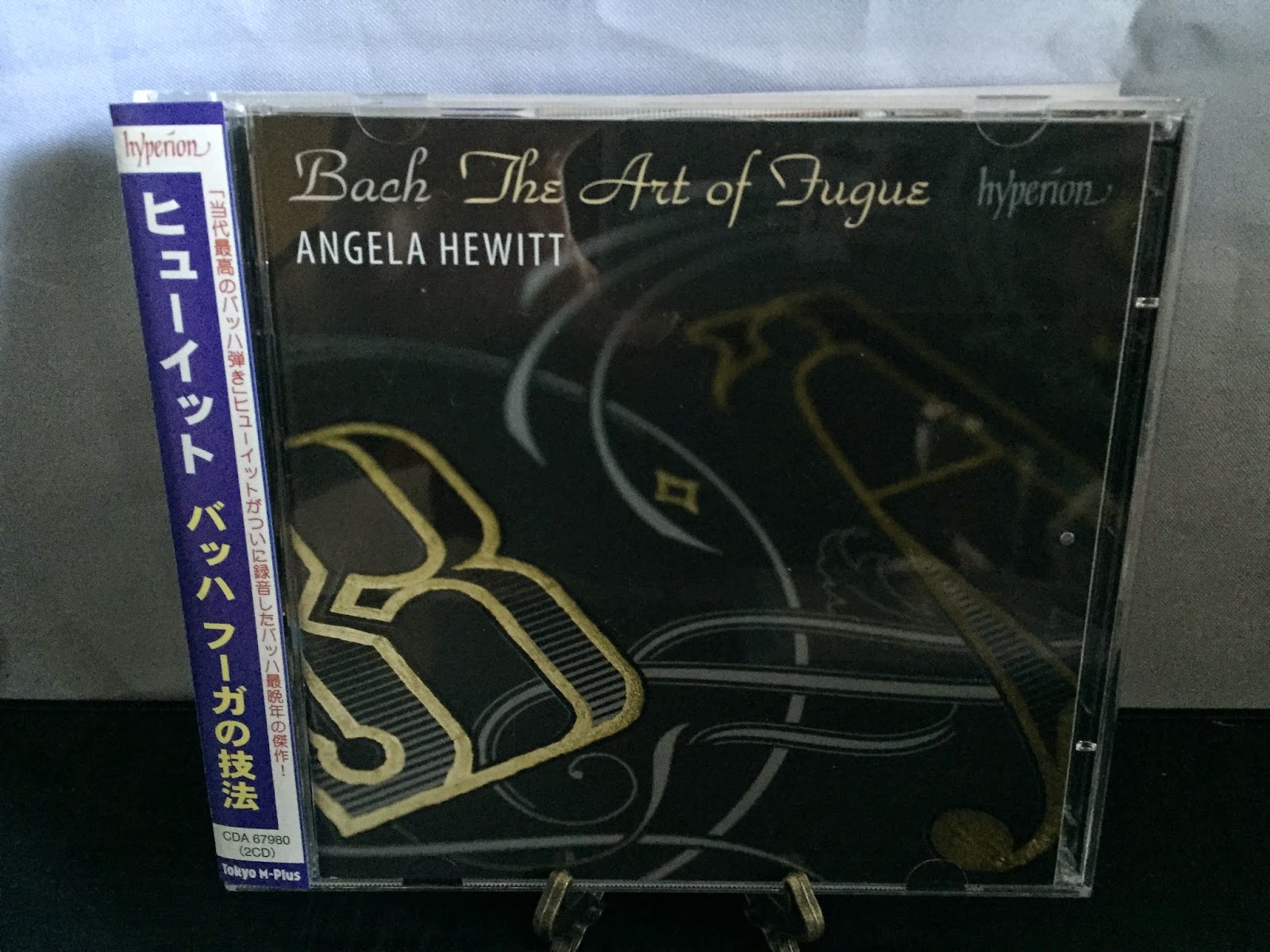

⊡J.S.バッハ:フーガの技法

ピアノ:アンジェラ・ヒューイット

バッハの最高傑作のひとつといわれながらも曲順・構成、作曲年代、果ては演奏する楽器指定もない謎々だらけで、この作品を手掛けるのは演奏家にとってもかなり手強く、またやりがいのある仕事であることは間違いないと思いますが、バッハの鍵盤楽器による作品をたくさん弾いてきたカナダ出身のピアニスト、ヒューイットがいよいよこの曲を録音しました。

さすがに今までバッハの作品を弾いてきただけあって、ポリフォニックな旋律の動きに精緻な表現と、作品に必要なものを全て兼ね備えた演奏です。しかも、近年流行の学究的な方向へ傾斜せずに知性的で品位、そして数々の舞台に立ってきた経験値が結合して「ヒューイットのバッハ」として作品をきかせてくれます。

そう思いながらきいていると、確かにその通りと納得して感心したり、ムム??そうなるの?と疑問に思ったり、あまりにもロマンティックすぎやしないかしら?と戸惑ったり、後半にかけて―ヒューイットはBWV番号順にコンプラプクントゥス1~13、4曲のカノン、コンプラプクントゥス14という順に、ただしBWV.18「2台のクラヴィーアのためのカノン」は除き弾いています―曲が難しくなっていっても「この曲はこんなに難解ですよ!」という演奏者の叫び?悲痛?がきこえてくるわけではなく、淡々と曲が進んでいきます。そういった解釈によりかえって邪魔にならずに、このとても長くて超難解な作品をきき通すのに役立っていると思います。

⊡ハイドン:弦楽四重奏曲集

「太陽四重奏曲 」 Op.20(全曲)

「ロシア四重奏曲」 Op.33(全曲)

「十字架上のキリストの最後の7つの言葉」 Op.51

「第2トスト四重奏曲」 Op.64(全曲)

「エルデーディ四重奏曲 」 Op.76(全曲)

「ロプコヴィツ四重奏曲」 Op.77(全曲)

演奏:モザイク弦楽四重奏団

新しい録音ではありませんが、1985年にウィーン・コンツェントゥス・ムジクスのメンバーにより結成されたモザイク弦楽四重奏団、もちろん使用しているのはオリジナル楽器によります―が80年台後半から90年代前半に残したハイドンの弦楽四重奏曲をまとめてCD10枚になっているBOXセットをききました。

いつもの癖で気になった曲集からききはじめて、まだすべてのディスクをきき込んでいませんが・・・

古い絵画が修復によって見えていなかったものが見えるようになって、作品の構図や謎が明らかになったりするように、ここではハイドンが楽譜に記した技巧やアイデア、仕掛けが質の高いアンサンブル、澄んだ響きによってききてに提示されます。

例えば「太陽カルテット」作品20の中の第3番ト短調、モーツァルトの短調とは異なる疾走感の中に様々なモチーフが散りばめられていることや、「ロシアカルテット」作品33-2 第33番 変ホ長調 「冗談」の第1楽章は対旋律の陰に回ってしまい隠れてしまう中声部が、グッと前に出てきて主張するので4つの楽器がまさに楽しくお喋りを交わしているみたいです。

「第2トスト」作品64-2 第68番 ロ短調の第2楽章は、4つの楽器のハーモニーがまるで教会音楽のコラールを思わせる響きで、とても美しいです―ハイドンの緩徐楽章はこういったオリジナル楽器の薄い音で、シルクのような上質な生地の触り心地で弾かれるのがとてもマッチングしていると思います。

懐古的なアマデウスとかウィーン・コンツェエルト・ハウスとかのカルテットを長年きいてきた方には、あまりにも生々しくアグレッシブに響く音にウィーンの香りがして、明朗なハイドンから程遠いことに驚き、ましてやハイドンのカルテットといえばエステルハージ家のトストとかザロモンのような第1ヴァイオリン奏者主導型を前提として書いていたものが主だったのに、4つの楽器が対等に主張するこのような演奏に疑問を持たれる方もいるかも知れません。しかし、今回ご紹介したモザイク弦楽四重奏団など現在のオリジナル楽器、もしくはそういった流儀で演奏できいていると、陽気・健康といった紋切型のネアカイメージのパパ・ハイドン氏はもっとradicalな面と上質なentertainerであったと考えられます。

あと「十字架上の七つの言葉」は今までオラトリオ版しかきいた事がなかったのですが、弦楽四重奏版をきき、ハイドンの緩徐楽章のサンプル素材みたいな楽想がいっぱいあり、新しい発見でした。この作品はハイドン円熟期の秀作でありながら耳にするこがないので、また機会があったらこの作品についても詳しくご紹介したいと思います。

⊡ヴェルディ:歌劇「ドン・カルロ」

カラヤン 1979年 ウィーン国立歌劇場ライヴ

次はオペラを―普段オペラの全曲のようなかさばるモノをきく習慣をもたない(モーツァルト別として)私からするとワーグナー、ヴェルディ、R.シュトラウスの劇作品をきくのはよっぽど気力・体力が充実している時か、精神的にも自分で「なんでだろう?」という状態くらいでしかきく事はありませんが今年きいたヴェルディの「ドン・カルロ」はききがいのあるものでした。

個人的にはヴェルディの作品で一番好きなオペラです。

同時期の「アイーダ」と似て個人の思い(想い)そこに理念・理想をもった人間模様が錯綜しながら、社会・時代の大きな流れに飲み込まれていってしまうスケールが大きいオペラです。そのためか幕切れはさすがに持て余して、強引に話をまとめたといった感もなくはないですが・・・。

原作者シラー(いうまでもなく、あのベートーヴェンの第9番シンフォニーの終楽章に引用された「歓喜の歌」を書いた作者です)が熱っぽく自由を抑圧する権力に反発した―それに大いに共感していたであろう、ヴェルディの思い入れがききてにも伝わってくる力を持った作品です。

演奏陣がとてつもなく豪華なものです!タイトルロールはホセ・カレーラス。フィリッポⅡ世がルッジェーロ・ライモンディ、ロドリーゴがピエロ・カプッチッリ、エリザベッタがミレッラ・フレーニ、エボリ公女がアグネス・バルツァ、そしてチョイ役の天の声にはリリックなエディタ・グルベローヴァという贅沢さ!―指揮がカラヤン。オーケストラと合唱がウィーンのシュターツ・オペラ―現在これだけの水準のオペラ公演が実現するだろうか!?とため息が出てしまいます。

ホセ・カレーラスの声はいうまでもなく美しく、真摯な歌声で登場から劇の雰囲気を変えていきます。

私の好きな登場人物ロドリーゴ。とっても粋なカプッチッリというのも魅力―昔、晩年のカラヤンがこのオペラを振っている舞台をTVで観る機会がありましたが、そこでこの人物と歌手に惹かれてしまいました。ここでもやっぱり素敵です。存在感、知性が漂い本当に貴族の気品があります。

⊡J.S.バッハ:フーガの技法

ピアノ:アンジェラ・ヒューイット

バッハの最高傑作のひとつといわれながらも曲順・構成、作曲年代、果ては演奏する楽器指定もない謎々だらけで、この作品を手掛けるのは演奏家にとってもかなり手強く、またやりがいのある仕事であることは間違いないと思いますが、バッハの鍵盤楽器による作品をたくさん弾いてきたカナダ出身のピアニスト、ヒューイットがいよいよこの曲を録音しました。

さすがに今までバッハの作品を弾いてきただけあって、ポリフォニックな旋律の動きに精緻な表現と、作品に必要なものを全て兼ね備えた演奏です。しかも、近年流行の学究的な方向へ傾斜せずに知性的で品位、そして数々の舞台に立ってきた経験値が結合して「ヒューイットのバッハ」として作品をきかせてくれます。

そう思いながらきいていると、確かにその通りと納得して感心したり、ムム??そうなるの?と疑問に思ったり、あまりにもロマンティックすぎやしないかしら?と戸惑ったり、後半にかけて―ヒューイットはBWV番号順にコンプラプクントゥス1~13、4曲のカノン、コンプラプクントゥス14という順に、ただしBWV.18「2台のクラヴィーアのためのカノン」は除き弾いています―曲が難しくなっていっても「この曲はこんなに難解ですよ!」という演奏者の叫び?悲痛?がきこえてくるわけではなく、淡々と曲が進んでいきます。そういった解釈によりかえって邪魔にならずに、このとても長くて超難解な作品をきき通すのに役立っていると思います。

⊡ハイドン:弦楽四重奏曲集

「太陽四重奏曲 」 Op.20(全曲)

「ロシア四重奏曲」 Op.33(全曲)

「十字架上のキリストの最後の7つの言葉」 Op.51

「第2トスト四重奏曲」 Op.64(全曲)

「エルデーディ四重奏曲 」 Op.76(全曲)

「ロプコヴィツ四重奏曲」 Op.77(全曲)

演奏:モザイク弦楽四重奏団

新しい録音ではありませんが、1985年にウィーン・コンツェントゥス・ムジクスのメンバーにより結成されたモザイク弦楽四重奏団、もちろん使用しているのはオリジナル楽器によります―が80年台後半から90年代前半に残したハイドンの弦楽四重奏曲をまとめてCD10枚になっているBOXセットをききました。

いつもの癖で気になった曲集からききはじめて、まだすべてのディスクをきき込んでいませんが・・・

古い絵画が修復によって見えていなかったものが見えるようになって、作品の構図や謎が明らかになったりするように、ここではハイドンが楽譜に記した技巧やアイデア、仕掛けが質の高いアンサンブル、澄んだ響きによってききてに提示されます。

例えば「太陽カルテット」作品20の中の第3番ト短調、モーツァルトの短調とは異なる疾走感の中に様々なモチーフが散りばめられていることや、「ロシアカルテット」作品33-2 第33番 変ホ長調 「冗談」の第1楽章は対旋律の陰に回ってしまい隠れてしまう中声部が、グッと前に出てきて主張するので4つの楽器がまさに楽しくお喋りを交わしているみたいです。

「第2トスト」作品64-2 第68番 ロ短調の第2楽章は、4つの楽器のハーモニーがまるで教会音楽のコラールを思わせる響きで、とても美しいです―ハイドンの緩徐楽章はこういったオリジナル楽器の薄い音で、シルクのような上質な生地の触り心地で弾かれるのがとてもマッチングしていると思います。

懐古的なアマデウスとかウィーン・コンツェエルト・ハウスとかのカルテットを長年きいてきた方には、あまりにも生々しくアグレッシブに響く音にウィーンの香りがして、明朗なハイドンから程遠いことに驚き、ましてやハイドンのカルテットといえばエステルハージ家のトストとかザロモンのような第1ヴァイオリン奏者主導型を前提として書いていたものが主だったのに、4つの楽器が対等に主張するこのような演奏に疑問を持たれる方もいるかも知れません。しかし、今回ご紹介したモザイク弦楽四重奏団など現在のオリジナル楽器、もしくはそういった流儀で演奏できいていると、陽気・健康といった紋切型のネアカイメージのパパ・ハイドン氏はもっとradicalな面と上質なentertainerであったと考えられます。

あと「十字架上の七つの言葉」は今までオラトリオ版しかきいた事がなかったのですが、弦楽四重奏版をきき、ハイドンの緩徐楽章のサンプル素材みたいな楽想がいっぱいあり、新しい発見でした。この作品はハイドン円熟期の秀作でありながら耳にするこがないので、また機会があったらこの作品についても詳しくご紹介したいと思います。

⊡ヴェルディ:歌劇「ドン・カルロ」

カラヤン 1979年 ウィーン国立歌劇場ライヴ

次はオペラを―普段オペラの全曲のようなかさばるモノをきく習慣をもたない(モーツァルト別として)私からするとワーグナー、ヴェルディ、R.シュトラウスの劇作品をきくのはよっぽど気力・体力が充実している時か、精神的にも自分で「なんでだろう?」という状態くらいでしかきく事はありませんが今年きいたヴェルディの「ドン・カルロ」はききがいのあるものでした。

個人的にはヴェルディの作品で一番好きなオペラです。

同時期の「アイーダ」と似て個人の思い(想い)そこに理念・理想をもった人間模様が錯綜しながら、社会・時代の大きな流れに飲み込まれていってしまうスケールが大きいオペラです。そのためか幕切れはさすがに持て余して、強引に話をまとめたといった感もなくはないですが・・・。

原作者シラー(いうまでもなく、あのベートーヴェンの第9番シンフォニーの終楽章に引用された「歓喜の歌」を書いた作者です)が熱っぽく自由を抑圧する権力に反発した―それに大いに共感していたであろう、ヴェルディの思い入れがききてにも伝わってくる力を持った作品です。

演奏陣がとてつもなく豪華なものです!タイトルロールはホセ・カレーラス。フィリッポⅡ世がルッジェーロ・ライモンディ、ロドリーゴがピエロ・カプッチッリ、エリザベッタがミレッラ・フレーニ、エボリ公女がアグネス・バルツァ、そしてチョイ役の天の声にはリリックなエディタ・グルベローヴァという贅沢さ!―指揮がカラヤン。オーケストラと合唱がウィーンのシュターツ・オペラ―現在これだけの水準のオペラ公演が実現するだろうか!?とため息が出てしまいます。

ホセ・カレーラスの声はいうまでもなく美しく、真摯な歌声で登場から劇の雰囲気を変えていきます。

私の好きな登場人物ロドリーゴ。とっても粋なカプッチッリというのも魅力―昔、晩年のカラヤンがこのオペラを振っている舞台をTVで観る機会がありましたが、そこでこの人物と歌手に惹かれてしまいました。ここでもやっぱり素敵です。存在感、知性が漂い本当に貴族の気品があります。

第1幕第1場ドン・カルロとのデュエット「私たちの魂に愛と勇気を」や第3幕ロドリーゴの死の場面でとても輝かしくて(死の場面をこのように例えるには違和感もありますがオペラという事情を理解いただいて)立派な歌唱!胸にグッとくるものがあります。

*ロドリーゴが殺害される場面でト書きでは、致命傷を受けたことになっているはずの彼がこんなに歌えるのか??という詮索はオペラという事情を理解して脇に置いておいて―。

エボリ公女―あまり注目されることが少ない役ですが、欲求不満⁉︎から起こしたことがストーリーを大きく動かす女性であるので、意外と重要な役割を果していると思います。

アグネス・バルツァは艶やかな声で十分な存在感を表現しています。第1幕第1場のヴェールの歌では肉惑的で魅力たっぷりにエロティックに歌われて、とてもデンジャーな感じがします。こんな女性に愛されたら(私には天地がひっくり返ってもあり得ないことですが。。。)と考えてきくと怖くなります。それを痛感させられるのが、第2幕第1場においてドン・カルロの愛が誰に向かっているかを確信したエボリ公女が、ドン・カルロとロドリーゴとで歌われる三重唱「天が怒って私に与えられた宿命的な贈りもの、むごい贈りもの」です。厚いたっぷりとした声―女声歌手を形容するにはふさわしくないかもしれませんが、そんな印象を受けました。

エリザベッタのミレッラ・フレーニは心に重く不安を抱えた女性で、王に不実を働くのにもかかわらず憎めないというか、ききての同情を誘ってしまう歌唱です。

第1幕第2場、最初は立場上、気持ちは彼にあってもドン・カルロの求愛を拒むものの、次第にエリザベッタの心がドン・カルロになびいていくところの劇的なスケール感、盛り上がりはとてもすごいもので、ワーグナーの「トリスタンとイゾルデ」にも重なってきます。

そして、皆さんも、このオペラをきく時の数あるきき所のひとつ、第4幕冒頭で歌われるアリア「世の空しさをお知りになり」 清く澄んだ声といっていいものでききてを酔わせます。聴衆の大歓声にも納得できます。

フィリッポⅡ世はルッジェーロ・ライモンディ。史実ではかなり権謀術数に長じた面があったそうですが、そういった人物背景まで伝わってくる奥深い表現です。

第4幕のモノローグではまさに彼の独り舞台といった感じで、ききての耳を引き付けて、権力者ゆえの孤独、悩み、老いへの恐れから女性を愛し、愛されないことへの葛藤に揺れる心情を、さすが王様らしく取り乱さずに低音の魅力で歌い上げます。

・・・などなど・・・まだまだ歌手について書いていたらきりがありません。

カラヤンは各幕の短い前奏曲や第2幕冒頭の合唱の天才ヴェルディらしい、ききてを舞台に集中させ熱狂させるところなどクライマックスの持っていきかた、シンフォニックな音づくり、随所でオーケストラを自在に操り、力の入ったライヴならではの勢いに圧倒されます!

第4幕の幕開きの前奏はコラール風でワーグナーの音楽にもきこえてくるのはウィーンの歌劇場らならではと思いました。

録音については詳しくないのですが、とても臨場感があって第2幕の前奏でホルンのローローとした響き、低弦~中高音域のバランスもとても良いと感じました。

それではみなさんよいお年を。

ありがとうございました。

*ロドリーゴが殺害される場面でト書きでは、致命傷を受けたことになっているはずの彼がこんなに歌えるのか??という詮索はオペラという事情を理解して脇に置いておいて―。

エボリ公女―あまり注目されることが少ない役ですが、欲求不満⁉︎から起こしたことがストーリーを大きく動かす女性であるので、意外と重要な役割を果していると思います。

アグネス・バルツァは艶やかな声で十分な存在感を表現しています。第1幕第1場のヴェールの歌では肉惑的で魅力たっぷりにエロティックに歌われて、とてもデンジャーな感じがします。こんな女性に愛されたら(私には天地がひっくり返ってもあり得ないことですが。。。)と考えてきくと怖くなります。それを痛感させられるのが、第2幕第1場においてドン・カルロの愛が誰に向かっているかを確信したエボリ公女が、ドン・カルロとロドリーゴとで歌われる三重唱「天が怒って私に与えられた宿命的な贈りもの、むごい贈りもの」です。厚いたっぷりとした声―女声歌手を形容するにはふさわしくないかもしれませんが、そんな印象を受けました。

エリザベッタのミレッラ・フレーニは心に重く不安を抱えた女性で、王に不実を働くのにもかかわらず憎めないというか、ききての同情を誘ってしまう歌唱です。

第1幕第2場、最初は立場上、気持ちは彼にあってもドン・カルロの求愛を拒むものの、次第にエリザベッタの心がドン・カルロになびいていくところの劇的なスケール感、盛り上がりはとてもすごいもので、ワーグナーの「トリスタンとイゾルデ」にも重なってきます。

そして、皆さんも、このオペラをきく時の数あるきき所のひとつ、第4幕冒頭で歌われるアリア「世の空しさをお知りになり」 清く澄んだ声といっていいものでききてを酔わせます。聴衆の大歓声にも納得できます。

フィリッポⅡ世はルッジェーロ・ライモンディ。史実ではかなり権謀術数に長じた面があったそうですが、そういった人物背景まで伝わってくる奥深い表現です。

第4幕のモノローグではまさに彼の独り舞台といった感じで、ききての耳を引き付けて、権力者ゆえの孤独、悩み、老いへの恐れから女性を愛し、愛されないことへの葛藤に揺れる心情を、さすが王様らしく取り乱さずに低音の魅力で歌い上げます。

・・・などなど・・・まだまだ歌手について書いていたらきりがありません。

カラヤンは各幕の短い前奏曲や第2幕冒頭の合唱の天才ヴェルディらしい、ききてを舞台に集中させ熱狂させるところなどクライマックスの持っていきかた、シンフォニックな音づくり、随所でオーケストラを自在に操り、力の入ったライヴならではの勢いに圧倒されます!

第4幕の幕開きの前奏はコラール風でワーグナーの音楽にもきこえてくるのはウィーンの歌劇場らならではと思いました。

録音については詳しくないのですが、とても臨場感があって第2幕の前奏でホルンのローローとした響き、低弦~中高音域のバランスもとても良いと感じました。

それではみなさんよいお年を。

ありがとうございました。

コメント

コメントを投稿