年末棚ざらえ~2014年にきいたディスクから

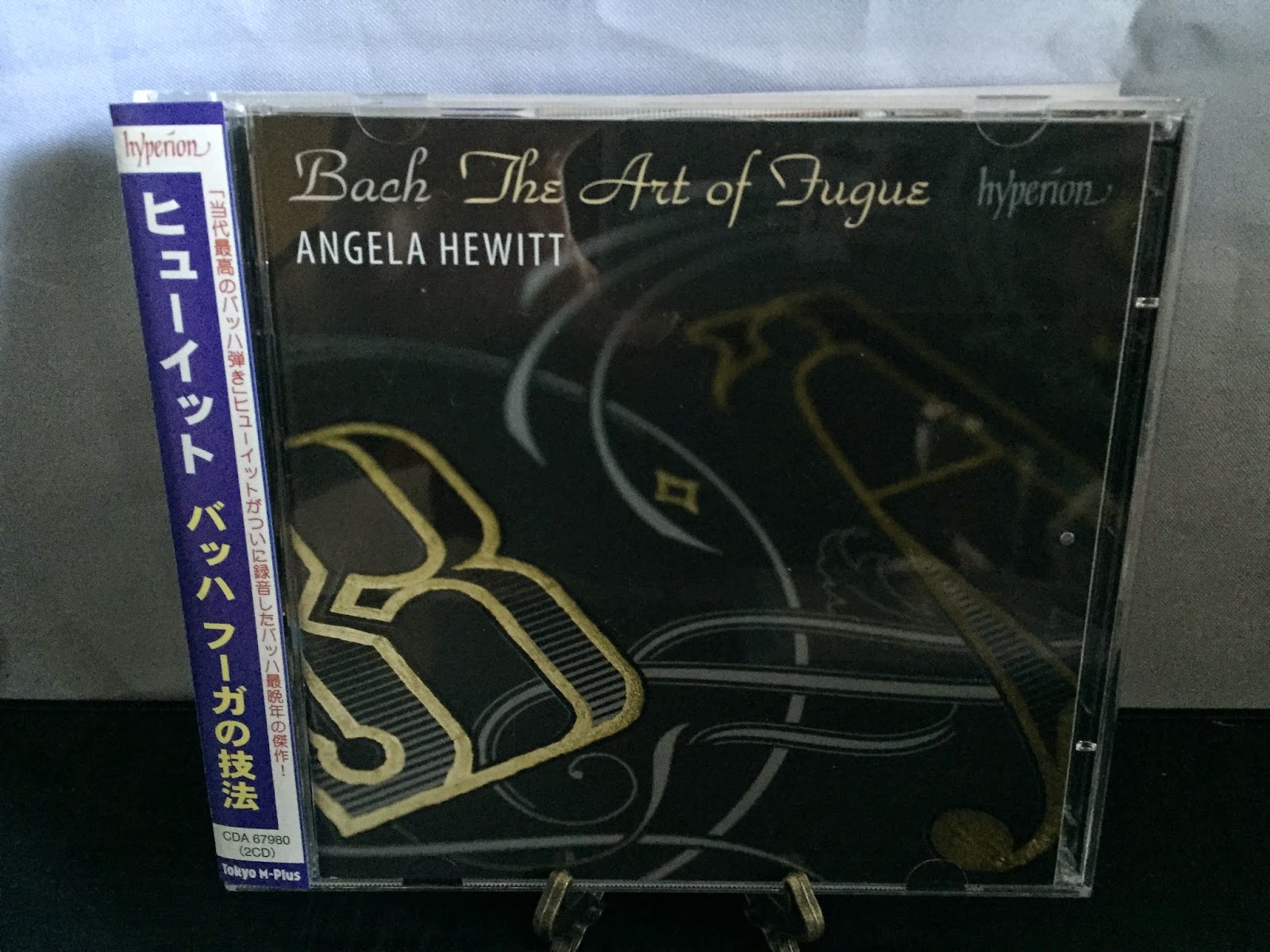

今週は12月最終週ですので2014年にきいたディスクからこのブログで紹介しきれなかったものを取り上げつつ今年を振り返りたいと思います。 ⊡J.S.バッハ:フーガの技法 ピアノ:アンジェラ・ヒューイット バッハの最高傑作のひとつといわれながらも曲順・構成、作曲年代、果ては演奏する楽器指定もない謎々だらけで、この作品を手掛けるのは演奏家にとってもかなり手強く、またやりがいのある仕事であることは間違いないと思いますが、バッハの鍵盤楽器による作品をたくさん弾いてきたカナダ出身のピアニスト、ヒューイットがいよいよこの曲を録音しました。 さすがに今までバッハの作品を弾いてきただけあって、ポリフォニックな旋律の動きに精緻な表現と、作品に必要なものを全て兼ね備えた演奏です。しかも、近年流行の学究的な方向へ傾斜せずに知性的で品位、そして数々の舞台に立ってきた経験値が結合して「ヒューイットのバッハ」として作品をきかせてくれます。 そう思いながらきいていると、確かにその通りと納得して感心したり、ムム??そうなるの?と疑問に思ったり、あまりにもロマンティックすぎやしないかしら?と戸惑ったり、後半にかけて―ヒューイットはBWV番号順にコンプラプクントゥス1~13、4曲のカノン、コンプラプクントゥス14という順に、ただしBWV.18「2台のクラヴィーアのためのカノン」は除き弾いています―曲が難しくなっていっても「この曲はこんなに難解ですよ!」という演奏者の叫び?悲痛?がきこえてくるわけではなく、淡々と曲が進んでいきます。そういった解釈によりかえって邪魔にならずに、このとても長くて超難解な作品をきき通すのに役立っていると思います。 ⊡ ハイドン:弦楽四重奏曲集 「太陽四重奏曲 」 Op.20(全曲) 「ロシア四重奏曲」 Op.33(全曲) 「十字架上のキリストの最後の7つの言葉」 Op.51 「第2トスト四重奏曲」 Op.64(全曲) 「エルデーディ四重奏曲 」 Op.76(全曲) 「ロプコヴィツ四重奏曲」 Op.77(全曲) 演奏:モザイク弦楽四重奏団 新しい録音ではありませんが、1985年にウィーン・コンツェントゥス・ムジクスのメンバーにより結成されたモザイク弦楽四重奏団、

.jpg)