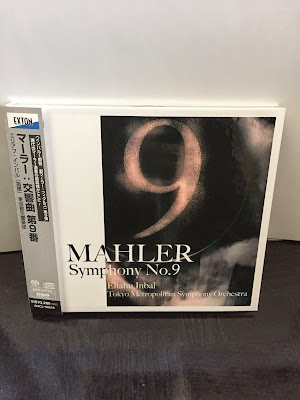

インバル&都響によるマーラーの交響曲第9番

昨年3月東京芸術劇場で生演奏をきいてきたエリアフ・インバル指揮による東京都交響楽団によるマーラーの交響曲第9番のライブ録音のディスクが発売されたのできいてみました(Octavia Records) インバル&都響による「新・マーラー・ツィクルス」は毎回ディスクになってきたのですが、あまりにも高額(1枚約税込3,500円弱!)なのとあまり新譜を追いかけてきいていく習慣がないのでなかなか手が出ませんでした。しかし、今回せっかく実演をきいてきたのだから、あの圧倒的な印象をうけた体験をもう一度できるかな?と思いながら行きつけのディスクショップへ注文したのでした(ご店主いわくこのレーベルのディスクは買い取り制のため受注販売をしているそうです) 演奏は私がきいた東京芸術劇場のみだけでなく、翌日の横浜公演、その翌日のサントリー・ホールでの3公演からのテイクが使われている様ですが、もちろんそれがどれなのかはききわける耳は持ち合わせていませんが実演での記憶がよみがえってきました! 第1楽章の張りつめた空気からしだいに熱を帯びて、嘆きが描き出されていきます。インバルの演奏は気迫が込められていて―時々オーケストラを激励するような唸り声も入っていて、実演でもきこえていましたがマイクセッティング上からもこちらの方がリアルにきこえてきて、これが嫌だという方と、熱気が伝わってきていいという方がいるかも知れません。 マーラーがこのシンフォニーを書いていた時の心境まで伝えてくれるような息苦しくなるような緊張感があります。しかし、ただそういった感情表現ばっかし重視の演奏ではなくて、磨き上げられた金属的なツヤツヤして冷たい肌触りもあります。 感情表現をバリバリ出す演奏の代表といえばバーンスタインを筆頭にテンシュテットやベルティーニ、そしてシノーポリあたりがマーラー好きな方にはよく知られています。そして精緻な演奏といえばラトルやアバド、ブーレーズあたりが浮かびますが、インバルの演奏はそのどちらかに極端に傾くわけではなく両者のバランスが見事にとれていて、でも中途半端では決して無いのが 多くの方の支持を集めることになっているのではないでしょうか? そういった面ではマーラーの作品が演奏会でも多く取り上げられるようになって40年から30年くらいのあいだ様々な解釈や演奏がなされてきた完成...